前回のブログでは弾き語りでおなじみのコード譜について、記載されていない様々な情報を把握する方法について書いてきました。コード譜を制する者は弾き語りを制する!ということで、もう少しコード譜の話題を続けたいと思います。

コード譜にない情報を把握する(続き)

コード譜には当然コードが記載されていますが、どのようなコードフォームを使うかまでは指定されていません。

例えば同じGメジャーコードでも、ローコードや3フレットをセーハする6弦ルートのフォーム、10フレットをセーハする5弦ルートのフォームなど、様々な押え方が考えられますね。

指定されていないというよりは、演奏する側の解釈に委ねられていると表現した方が良いかもしれません。

実際にどのコードフォームを採用するかは、様々な要素が関係してきます。

歌メロとマッチするか?

前後のコードと繋がりが良いか?

歌いながら弾けるか?

そもそも押えられるか?

などなど・・。

ギターで伴奏するだけなら、音楽的に響きの良いコードフォームを優先すれば良いかもしれません。

しかし、弾き語りの主役はあくまでも歌の方です!

ギターがばっちりでも肝心の歌がおろそかであれば、全体としてはマイナスの印象になってしまいます。

とは言え、押えやすいローコードばかりを使えばOKとはいかないのが難しい所です。

例えば次のようなコード進行を考えます。

|G Gm |Fm Bm |G Gm |Fm Bm |(キーはDメジャー)

最初のGをローコードにすると、次のGm(3フレットをセーハするフォーム)に行く時に左手の指の動きが忙しくなります。

また、Bm(2フレットをセーハするフォーム)からローコードのGに戻る時も同様です。

この場合、Gを3フレットをセーハする6弦ルートのフォームにすると、左手の動きが最小限になり歌に集中しやすくなります。

また、すべてのコードがセーハしたフォームになるので、左手を浮かせて音を切りやすくなったりなどの、副産物的なメリットも出てきます。

もちろん正解は1つではありませんが、選択肢をいくつか持っていて、その中から自分に合ったベストなものを選ぶことが重要ではないでしょうか。

ギター弾き語りをレベルアップさせるという意味では、コード譜のコード進行を分析して整理することも必要になってきます。

細かい説明は一旦音楽理論の書籍などに譲りますが、イメージだけでも書いてみますね。

例えば次のコード進行を見て下さい。

① |F G |Em Am | (キーはCメジャー)

② |D E |C#m F#m | (キーはAメジャー)

これら2つは一見全然違うコード進行に見えますが、実はキーが異なるだけで全く同じコード進行です。

①はCメジャーキーのIV V IIIm VIm (←トニックからの度数でローマ数字で表記したもの)です。

②はAメジャーキーのIV V IIIm VIm で、基準の音がCとAで違うだけで、①と度数的には同じだと分かります。

このようにコード進行が整理できると、様々なメリットが得られます。

先ほど例だと2つのキーのみでしたが、12半音分で最大12個のコード進行を1つのローマ数字の度数表記で表せることになります。

単純に記憶量が1/12で済むということですね・・。

曲を覚えるスピードが格段にアップしますし、逆に曲を忘れることも少なくなります。

また、何曲も分析している内に定番のコード進行も分かってきます。

弾き語りされる曲はキャッチーなコード進行が多いため、あの曲のAメロと違う曲のサビのコード進行が実は同じだった!ということも結構あり、どんどん頭の中が整理されていきます。

気に入ったコード進行があれば(キーに惑わされることなく)自分の中にストックすることができるため、曲を作る時にも役立ってきます。

コード進行が分析できると、コード譜に書かれているコードを自分なりに変更することも可能です。

例えばCメジャーキーの曲で出てきたCコードにもう少し色合いを加えたい場合、C△7やC6、C69のように適切なテンションを選択することができるようになります。

逆にコード譜のテンションノートが歌メロとぶつかって気持ち悪い場合は、それを除くこともできますね。

他にも、作曲した人(または曲をアレンジした人)の意図を汲み取ることも可能になってきます。

というのも、コード譜は耳が良い人が聴いたままの音をそのまま採譜していることも多く、あまりコード進行が分析されていないことがあるためです。

例えばあるコード譜に、B7(-5)という表記があったのですが、コード進行を良く見てみるとB7(#11)を表しているようでした。

これら2つのコードの構成音は同じといえば同じなので、間違って採譜されたとは言えません。

しかし、B7(-5)だと内部的に5度の音が動いている(♭5になっている)印象なのに対して、B7(#11)はメロディーが#11の音になっているか、B7に#11のテンションが入っているという別の意味に取れます。

このように、コードの役割(機能)をどう解釈するかで書き方が変わってくることがあります。

本来であれば、そのコードネームをつけた理由が説明できるようなコード譜であることが望ましいですが、コードを採譜してくれているだけでもありがたい話なので、そこまで多くは望めません・・。

一生懸命に採譜してくれた人に感謝しつつ、そのコード譜をより詳しく分析して、作曲者の意図まで汲み取る気持ちで臨むのが良いかなと思います。

そういえば、コード譜を見て弾いていて、押え方が分からないコードが出てきたことはないでしょうか?

そんな時、コードブックを開いて押え方を調べて・・とある程度機械的にできるのがギター弾き語りの良い所です。

独学でもギター弾き語りを挫折せずに続けられる人が多いのは、そんな理由もあるのかもしれません。

しかし、音楽理論(しかもそれほど高度ではない部分)を知るだけで、基本的にどんなコードネームが出てきても押え方が分かるようになります。

と言うのも、コードネームから自分でコードフォームを作り出すことができるようになるためです。

知らないコードに怯えることなく、どんな曲にも自分で考えて対応することができる!

これだけでも、音楽理論をちょっと勉強してみようというモチベーションに、繋がるのではないでしょうか。

もうコード譜の話はいいよ!と思われてるかもしれませんが、最後に後1つだけお付き合い下さい・・。

コード譜は普通、五線譜やタブ譜が併記されていません。

これはスペースの都合や、作成に手間が掛かるといった理由があると思います。

そんな制約の中では、ちょっとしたメロディーやベースラインもコードで表されることがあります。

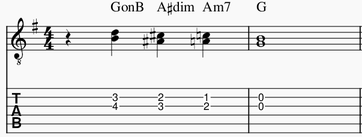

次のコード譜は「この木なんの木」のラストの部分です。

(出典:J-Total Music「この木なんの木」)

GonB A#dim Am7 G

ルー ルー ルー ルー

シンプルな曲調なのに、最後にいきなり複雑なコード進行が出てきたように感じます。

この通りにコードを弾いてもおかしくありませんが、ここはメロディーを無理矢理コードネームで表していると解釈できます。

コードのベースラインだけを取り出すと、シ(B) ラ#(A#) ラ(A) ソ(G)になりますね。

それに3度上の音を加えると次のようなフレーズになります。

コードを真面目に弾くよりも、かなり弾きやすくて響きもスッキリしました。

詳細は割愛しますが、各拍の音はそれぞれのコードの構成音になっており、コード譜としても間違ってはいません。

この辺りはコードネームだけは気付けないことも多いので、やはり原曲を聴いて確認するのが重要かと思います。

さて、2回に渡ってコード譜の話題を書いてきましたが、ようやく終了です!

次回はコード譜以外の「ギター弾き語りのレベルアップに必要なスキル」をまとめて、このテーマを締めたいと思います。

話が長くならないように簡潔にまとめたいと思いますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。